EL VINO EN VALDETORRES

Hace un tiempo los

miembros de este equipo de estudio del archivo histórico municipal, llevamos a

cabo un trabajo para recopilar distintas informaciones sobre la tradición

vinícola en nuestra localidad.

Dada la importancia

que este cultivo tuvo en Valdetorres encontramos numerosas referencias a

distintos aspectos relacionados tanto con las viñas y su cultivo como sobre el

consumo posterior del vino. La información que pudimos rescatar se dio a

conocer en una conferencia hace unos años, pero nos ha parecido interesante

estructurar todos esos datos que conseguimos recopilar en forma de entrada,

para que también sean accesibles a través de este blog.

A modo de guía,

hemos estructurado los datos en distintos epígrafes de forma que puedan cubrir

las distintas facetas que nos ofrece el cultivo del vino. En primer lugar,

ofrecemos un panorama aproximado de la extensión física de las viñas en nuestra

localidad, pasamos después a centrarnos en como eran las tierras donde se

plantaban estas vides, como se cultivaban y quienes eran los propietarios.

Siguiendo el ciclo vital del vino, lo siguiente que vamos a tratar es como se

cultivaban y aprovechaban esas viñas. Por último, trataremos la fase final de

todo este proceso; cómo se consumía o comerciaba con el vino.

Situación de las

viñas de Valdetorres.

Prácticamente hasta

finales del siglo XIX, nuestro pueblo contaba con una importante extensión de

plantaciones de viña. Este hecho se pone de manifiesto sobre todo a partir de

mediados de ese siglo, puesto que es de esas fechas de las que disponemos en el

archivo de exhaustivos libros de amillaramiento, en los que se recogen las

propiedades de los vecinos, especificando, en el caso de las rústicas el uso de

las mismas, su extensión y el paraje en que se ubican. En base a estos datos

hemos podido elaborar un mapa aproximado de los parajes en los que había viñas.

Distribución de las viñas en el término municipal. Amillaramiento 1870.

Como podéis ver en

la imagen, los plantíos estaban muy repartidos a lo largo del término

municipal. Las que hemos marcado en azul, corresponden a los parajes de Cuesta

Morena y Bajo el Monte, diferenciadas en color, ya que muchos de los

propietarios de viñas en estas dos zonas eran vecinos de El Casar.

El resto se sitúan

en parajes como Valdelamiel (las más cercanas al pueblo), Silillos, los Retamares

o las Suertes.

El denominador común

de todos estos parajes es la calidad de las tierras. Las cepas no necesitan una

tierra de “calidad” con demasiados nutrientes por lo que en muchas ocasiones se

plantan en terrenos que se descartan para el cultivo del cereal. Este tipo de

terrenos arenosos o con muchas piedras son abundantes en distintas zonas del

término, aunque avanzando el tiempo y debido a diversos factores como veremos

más adelante, también estos suelos terminarán dedicándose al cultivo del cereal.

A través de los

datos recogidos en estos libros de amillaramiento, hemos podido aventurarnos

también a proporcionar algunas cifras sobre la extensión de terreno que

ocupaban estas viñas. Para entender correctamente estas cantidades, hacemos

antes dos puntualizaciones. En primer lugar, hay que decir que la medida

utilizada en estos libros, y en fuentes anteriores, es la fanega. En segundo lugar, las tierras se clasificaban

en función de su calidad y productividad en tierras de primera, segunda y

tercera en el siglo XIX, y en tierras de buena calidad, de media y de ínfima

calidad en el siglo XVIII.

Esta es la extensión

de terrenos dedicados a viña en dos momentos distintos:

1753 – Catastro de Ensenada – 662 fanegas

Buena calidad – 196

fanegas

Media calidad – 366

fanegas

Ínfima calidad – 110

fanegas

1870 – Libro de amillaramiento – 930 fanegas

Primera calidad –

158 fanegas

Segunda calidad –

296

Tercera calidad –

476

Para entrar en algo más

de detalles, los parajes con mayor número de fanegas de viña plantadas en este

año de 1870 serían los siguientes:

Valdelamiel – 22

fanegas y 78 celemines

Retamar – 22 fanegas

y 69 celemines

Camino de En medio –

22 fanegas y 42 celemines

La Solana – 14

fanegas y 24 celemines

Marjomar 12 fanegas

y 36 celemines

Las Cavas – 12

fanegas y 30 celemines

1899- Libro de amillaramiento – 405 fanegas

Primera calidad – 38

Segunda calidad –

104

Tercera calidad –

263

Las variaciones en

la cantidad de fanegas dedicadas a viñas son evidentes, sobre todo en lo que se

refiere a finales del siglo del siglo XIX. Esta situación puede explicarse

también con los distintos datos presentes en la documentación del archivo

municipal. Nos centramos en esta incógnita para empezar con ella el siguiente

epígrafe dedicado a la forma de explotación de las viñas y las tierras en las

que se enclavaban.

Las viñas y sus

tierras.

En primer lugar lo

que podemos apreciar es un aumento de la superficie dedica al cultivo de la vid

en los ciento diez y siete años que transcurren entre las respuestas al Catastro

de Ensenada y el libro de amillaramiento de 1870.

Esto puede

explicarse por los distintos repartos de distintos lotes de tierra entre los

vecinos de Valdetorres, destinados precisamente a que se plantaran de viña. Más

detalle sobre este reparto de lotes o suertes lo tenéis recogido en una entrada

de este blog elaborada por Alicia Valdeavero de la que os dejamos el enlace por

si queréis refrescar la información http://ahvj.blogspot.com.es/2014/07/el-reparto-de-suertes.html.

En concreto en el

año 1767 se hace referencia a un sorteo que probablemente se realizó en el año

anterior en el que se especifica que las suertes que correspondieron a cada

vecino tienen que plantarse de viñas, tal y como se recoge en una de las Actas

de las reuniones del Concejo:

(…) así mismo determinaron que en

atención a la real facultad que esta villa ha conseguido de su majestad. que

Dios guarde y señores de su Real y Supremo de Castilla para poder poner de

viñas y olivos las tierras de Galga, Marjomar, Pedrizas de las Cabas y Pedrizas

por bajo de Silillos, determinaron que por ahora se pongan solo de viñas y

olivos los Retamales de Galga y tierras de Marjomar (…)

El uso de estos

lotes de tierra que permitía a los vecinos su aprovechamiento como viñas estaba

reglamentado por una serie de condiciones:

Las viñas deberían plantarse en

el plazo de dos años.

Si el vecino no quiere plantar

las tierras de viña puede vendarlas en subasta pública.

En este sentido hay que añadir

que estaba prohibido vender estas suertes a forasteros o a la iglesia.

Por último, añadiremos que las

suertes grandes tenían una extensión de dos fanegas y las pequeñas de una

fanega.

En una foto aérea de 1946

correspondiente a los parajes de los Retamales y las Suertes, puede apreciarse

una división característica en franjas rectangulares que probablemente

corresponda aún al reparto de suertes entres los vecinos que se llevó a cabo en

el siglo XVIII. Estas pequeñas tierras desaparecieron en todo caso con la

concentración parcelaria emprendida en lo años 50-60 del siglo XX.

En todo caso, los vecinos de

Valdetorres ya disponían de viñas en los años previos a esta fecha, ya que así

se hace constar en distintos testamentos y dotes; lo que consiguen estos

repartos de tierras es aumentar la extensión del cultivo de la vid de forma que

prácticamente todos los vecinos disponían de un trozo de tierra en el que

pudieran plantar cepas que al menos cubrieran sus necesidades de consumo.

Además de las viñas que eran

propiedad de los vecinos de Valdetorres, hay que dejar constancia también de

las que pertenecían al Duque de Granada de Ega, como dueño de Silillos poseía

una viña de sesenta fanegas, con 20.000 cepas y que le proporcionaba una

producción de 300 arrobas (1 arroba equivale a 16,13 litros) al año.

Las menciones a las viñas que existían en Silillos son antiguas puesto que ya

aparecen en las preguntas que se hacen sobre el término de Valdetorres en 1564.

(…) un heredamiento que se llama Silillos que es de don Juan Hurtado

de Mendoza e que el dicho heredamiento tiene un olivar e molinos de aceite y

pan y viñas y unas casas principales y una ermita y otras heredades (…). AHMVJ. Caja 81. Exp. 23.

El panorama de propietarios se

completa con los ya mencionados vecinos de El Casar que tenían su viñas en las

zona de Bajo el Monte y Cuesta Morena.

El cultivo de la vid

Sobre como se llevaba a la

práctica el cultivo de la vid en Valdetorres hemos podido rastrear también

algunos datos en diversas fuentes, que se unen a los que ya aparecían

especificados en el reparto de suertes y las condiciones que tenían que

respetar los vecinos.

En el Catastro de Ensenada se

dice que “el plantío de las viñas está

hecho a marco y la otra si orden alguno”, lo que podemos tomar como un

indicio de que los vecinos de Valdetorres no eran demasiado cuidadosos a la

hora de plantar las cepas.

Las relaciones del Cardenal

Lorenzana dan algunos datos más que pueden apoyar esta percepción ya que se

dice que siendo la tierra de Valdetorres excelente para el plantío de viñas y

olivos los naturales habían dejado que se arruinaran permitiendo la entrada del

ganado en las mismas.

Este asunto de la entrada de

animales en las viñas es algo que aparece de forma recurrente tanto en las

actas del concejo del siglo XVII como en las del XVIII.

En 1681 el permitir el pasto de

ganados en las viñas se convierte en un importante ingreso para el concejo ya

que le permite hacer frente a distintos pagos:

“todos juntos conformes acordaron de común consentimiento se vendan

los pastos de las viñas de la dehesa de

Valdelamiel y San Roque a luego pagar, y que su valor que se cargan al concejo

de esta villa de los cuatrocientos de los guardas que han guardado dichas

viñas” “para pagar que esta villa esta debiendo a diferentes personas”

La decisión de arrendar los

pastos de las viñas debió de tratarse de algo nuevo para los vecinos ya que en

las mismas actas se deja constancia de que algunos pastores habían entrado con

sus ganados en las viñas de Valdelamiel, diciendo que podían hacerlo “sin pagar cosa alguna” Según esto el

uso de este tipo de pastos debía tener un uso comunal hasta que el concejo

necesitó echar mano de estos ingresos.

Ya en el siglo XVIII, en las

actas concejiles se recogen distintos pleitos con El Casar relacionados también

con la entrada de ganados en las viñas. En este caso el conflicto estaba

relacionado con el hecho de que los vecinos de El Casar contaran con viñas en

parajes del término de Valdetorres. Esto provocó que los del pueblo vecino nombrarán

sus propios guardas de viñas en esas zonas, planteando los de Valdetorres que

al parecer no ejercían su labor con la diligencia debida cuando se trataba de

las propiedades de los vecinos de nuestro pueblo, permitiendo la entrada del

ganado en momentos demasiado tempranos.

Los ganados debían entran en las

viñas una vez terminada la vendimia y en muchos casos también después de que se

hubiera permitido a las personas pobres y con necesidad recolectar las pocas

uvas que siempre se quedaban en las cepas una vez vendimiadas. Las ovejas

realizaban una labor de despampanado a la vez que proporcionaban fertilizante

natural.

Otra información recurrente en

distintas fuentes es la mención de que en Valdetorres no existían bodegas de

forma que era muy difícil conservar el vino. En concreto en las Relaciones de

Felipe II (1580) se dice “que en esta

villa desde Santa María de Agosto de cada un año en adelante hay falta de vino

y aún desde Santiago y se proveen de los pueblos comarcanos”

La verdad es que esta afirmación

de la escasez de vino y de bodegas para su conservación no deja de ser un tanto

extraña ya que muchos sabéis que prácticamente todas la viviendas “antiguas”

tenían o tienen bodega, que incluso, al parecer, llegaban a comunicarse entre

si.

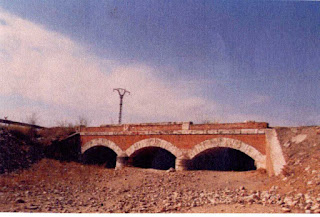

Bodega en el caserío de Silillos.

A esto tenemos que añadir que

unos 100 años después de estas Relaciones de Felipe II, en 1673, un vecino de

un lugar no muy cercano como Somosierra adquiere vino en nuestra localidad

“el señor Juan Martín, vecino de Somosierra, se lleva de esta villa 38

arrobas de vino blanco, las cuales lleva a la villa de Braojos a casa de Don

Alonso Osorio para el gasto de su casa”

En todo caso, es posible que a

finales del siglo XVI la situación de escasez de vino fuera la que nos

presentan las Relaciones y que posteriormente la puesta en cultivo de nuevas

viñas y la construcción de bodegas hicieran que esa situación cambiara.

La falta de vino habría dejado

de ser tal en el siglo XVIII, ya que los aforos del vino de esos años

demuestran una buena producción.

En las respuestas al Catastro de

Ensenada se nos informa de la producción dependiendo de la calidad de las

viñas:

“Que el producto de cada fanega plantada de viña de quatrozientas

cepas, que la ocupan, las de buena calidad, producirían veinte arrobas, las

medianas catorze y diez las de ínfima”

Como ya hemos visto, las suertes

que se repartieron entre los vecinos tenían una extensión de una o dos fanegas,

de ahí que muchos de los vecinos que aparecen en el aforo del vino de 1776

aparezcan con al menos esa producción de 10 arrobas.

En un cálculo aproximado de los

datos que proporcionan estos registros en 1776 los vecinos declararon 3.610

arrobas y en 1829, 2.369 arrobas. Cantidad que estaría bastante repartida ya

que por ejemplo en el aforo de 1829, son 97 los vecinos que declaran alguna

cantidad de vino almacenada.

Consumo y venta

Este tema del aforo del vino nos

sirve para enlazar con la siguiente etapa en la vida del vino, la de su consumo

y venta.

El registro de la cantidad de

vino de ese año y en su caso también el que se conservara de años anteriores,

se encomendaba a los aforadores, puesto que desempeñaban dos vecinos

respetados.

Evidentemente el fin último de

levantar estos registros era recaudatorio ya que desde finales del siglo XVI, a

las alcabalas que gravaban los productos de

primera necesidad desde la Edad Media, se suma el servicio de millones. Esta

carga impositiva que se planteó en principio como algo extraordinario para

hacer frente a las guerras de los Austrias, terminó por hacerse permanente.

Este impuesto gravaba el vino, carne, aceite y vinagre y se repercutía en el

comprador a través de la denominada sisa, ya que al tener el vendedor que pagar

1/8 del valor de venta lo que hacía era sustraer esa cantidad de lo que al

final le servía al comprador.

Como se suele decir, echa la

ley, echa la trampa; y eso podemos verlo en la querella que en 1610 mantienen

Juan Gutiérrez y Pedro Marina. Este último se encontraba preso en la cárcel de

la villa ya que el aforador Juan Gutiérrez le acusaba de no haber declarado una

tinaja de la que estaba vendiendo vino. En su defensa Pedro Marina dice

“el vino que vendo lo tengo registrado como los demás vecinos de esta

villa y no encubierto cosa alguna (…) ansi registrado comencé una tinaja y en

ello no se ha cometido delito ni usurparle sisa ninguna, antes cuando se

comenzó la tinaja llamé a los regidores para que viesen la dicha tinaja”

Por si esto fuera poco, nos

ofrece otras razones de peso que sustentan su inocencia:

“porque soy hombre honrado, de buena vida, fama y costumbre y de mucha

confianza”

A todo esto Juan Gutiérrez

responde:

“la tasación la hizo Miguel de la Plaza porque como parte interesada

no hizo tasación en su vino justamente”

De lo que se deduce que se

llevaría algún porcentaje de la venta del vino de Pedro Marina según sostiene

el aforador.

Debía ser habitual que cualquier

vecino que tuviera vino pudiera venderlo sin otro tipo de condición que la de pagar

la correspondiente sisa. Muestra de ello es que en 1780 se prohíbe a los

vecinos vender vino durante las fiestas de forma que la ganancia le corresponda

a la taberna:

“los días primeros de mayo de este año durante las fiestas que aquí se

hacen al Santísimo Christo de los Ultrajes” porque esos días han de quedar

privados los vecinos de vender su vino pormenor como lo hacen en el año para que mejor lo venda la taberna”

La taberna era una de las

denominadas oficinas municipales, ya que el concejo sacaba a subasta su

concesión, beneficiándose de la renta aportada por el mejor postor. De estas posturas

se conservan bastantes en las actas del concejo a partir del siglo XVII.

Gracias al registro de estas pujas podemos conocer las condiciones poniendo

como ejemplo ésta de 1695:

“porque pagara de sisas seiscientos y quinientos maravedíes de

alcabalas con las castañas, vino y gallinas acostumbrado”

En

cuanto a las medidas por las que se vendía el vino se nos habla por un lado de

la “medida usada de nueve azumbres” que

serían unos 18 litros

y también de una libra, que aunque se utilizaba más para medir pesos también

podía utilizarse para líquidos.

Por

último, dejamos constancia de una peculiar transacción de vino que tuvo lugar

en 1812. En un curioso expediente están recogidos todos los recibos firmados a

Julián Sesmero, tabernero, por los distintos destacamentos militares, tanto

franceses como guerrilleros, que durante los sucesos de la Guerra de la

Independencia pasaron por nuestra localidad. En estos recibos se hace un

exhaustivo recuento de todas las cantidades que el tabernero suministraba a las

tropas de ambos bandos, aunque en el caso de los franceses el cobro debió ser

algo más complicado según lo recogido en un vale.

“vale a Julián Sesmero tabernero obligado de

esta villa cinco arrobas y seis cuartillos de vino que con presencia de

testigos había entregado a la fuerza a los franceses que han estado en esta

villa del parador del Molar”

Entre

las tropas francesas beneficiarias del vino del tabernero se cita el cuerpo de

húsares de Sepúlveda al mando de Juan de Abril y entre las que se alineaban en

el bando de la guerrilla a las comandadas por “el Manco”, curioso personaje que recibió precisamente el apodo a

consecuencia de una acción en El Casar. Formó parte de la partida de El

Empecinado hasta que fue capturado por los franceses y cambió de bando pasando

a comandar un destacamento de sus tropas.

Saturnino Abuín "El Manco". Fuente: Alcarria.com

Tal y

como demuestran estos recibos, el vino era un producto de primera necesidad,

imprescindible en cualquier situación y al parecer también en el equipaje de

los soldados

“Vale a Julián Sesmero un cuartillo de vino

para un soldado que pasa a Madrid”

Incluso

en los precios para el herrero de 1658, una parte del pago se establece en vino:

“de echar un calzo poniendo el dueño la

madera veinte reales y media arroba de vino”

Evidentemente

esta situación que hemos presentado hasta aquí no se ha mantenido ni mucho

menos hasta nuestros días lo que nos lleva a la última parte de esta entrada.

El

abandono de las viñas

La

disminución del plantío de viñas, hasta llegar a la situación actual, tuvo un

factor determinante en la extensión de la filoxera que

a partir de 1877 se extiende por toda España, procedente en gran parte de

Francia pero al parecer también de algunas cepas importadas desde América. Esta

plaga provocó que se arrancasen numerosas viñas, que probablemente en nuestro

pueblo no se llegaron a reponer en la mayoría de los casos. A pesar de su mala

calidad, las tierras que antes habían ocupado las cepas se dedicaron también al

cultivo del cereal, mayoritario hoy en día en nuestra localidad.

En

todo caso, no está de más conocer que hace no tanto tiempo nuestro pueblo se

encontraba rodeado de viñas y muchos de sus vecinos vendimiaban y cuidaban las

cepas como parte importante de su economía familiar.

Hablando con una persona mayor (+- 87 años) aún recuerda las viñas en Valdemiel y San Roque/Retamales. Debieron perdurar en mayor o menor medida hasta los años 40.

ResponderEliminarEn relacion a las cuevas a las que muchos mayores hacen referencia y que segun múltiples testimonios atravesaban propiedades y calles tengo una sospecha. ¿Es posible que en el pueblo se realizará destilación y contrabando de aguardiente o algún licor similar?.

A lo largo de los años 40 y 50 del siglo XX muchos vecinos se dedicaron a tapar con piedras estas cuevas ya que era común que los suelos de las casas se hundieran. Si queréis ver un hundimiento de los que os comento preguntar a Dña Teresa Alarilla. Una casa antigua que tiene en venta lo ha sufrido recientemente y se puede ver parte de la cueva.

Un saludo.

Jose

Sobre que pudiera existir algún tipo de actividad ilícita con aguardiente o licores en las bodegas del pueblo, la verdad es que no hemos encontrando ningún testimonio documental, pero quien sabe. De todas formas, si muchos vecinos disponían de bodegas y vino probablemente cada uno elaboraría su aguardiente, con lo cual no habría mucho mercado para el contrabando. Lo que si se dice, aunque queda en el terreno de los rumores es que en algunas ocasiones las bodegas eran escenario de menesteres “más carnales”.

ResponderEliminarEso si, volviendo al terreno de los hechos ciertos, prácticamente todas las casas en los aledaños de la iglesia contaban con su bodega, como es el caso de la calle Calvario o la calle Soledad. Es una pena que por razones prácticas, totalmente comprensibles, como comentas, muchas de ellas se taparan.

Muchas gracias. Una pregunta, ¿la foto de la bodega del casetón de Silillos es reciente?. Este fin de semana estuve viendo la que supongo es la entrada (en fábrica de ladrillo, forma semicircular, en el lateral del caseton que da al rio) y estaba casi cegada por basura.

ResponderEliminarSi. La foto de la bodega de Silillos es reciente. Si estuviste por allí supongo que habrás visto el estado en que se encuentra todo, lamentablemente va a aguantar ya pocos inviernos. Sobre la construcción que nos comentas en fábrica de ladrillo y semicircular, es posible que se trate, más que de una entrada a la bodega, de algún tipo de elemento hidráulico relacionado con la fábrica de fusiles con la que contó la finca en el siglo XVIII.

ResponderEliminarIntentaremos publicar alguna entrada sobre Silillos, porque tiene una larga e interesante historia.

Ciertamente el estado es lamentable pero aun recuperable. La casa principal deja ver el esplendor pasado, con esos techos altos y chimeneas. Evidentemente un par de inviernos más y se acabó, quedara para el recuerdo como el palacio del Duque de Granada de Ega.

ResponderEliminar¿No se podía hacer algo para recuperarlo?. Sería un lugar ideal para Turismo rural, hacer películas, gastronomía. La verdad es que no sé quién es el propietario actual de la finca y hasta qué punto las administraciones públicas podrían tener interés en intervenir.

Mucho nos tenemos que tratándose de una propiedad privada, aquí lo que cuenta es el beneficio económico, y dado el estado del edificio parece bastante complicado que, sea quien sea, el propietario se decida a hacer algún tipo de inversión. Pero si que es cierto que si alguien lo hiciera es un sitio que podría tener bastantes posibilidades.

ResponderEliminar