LA MESTA EN VALDETORRES DE JARAMA 2

LAS

COMUNIDADES DE VILLA Y TIERRA.

La Comunidad

de Villa y Tierra, institución genuina de la Castilla medieval,

consistía, principalmente, en un agrupamiento mancomunado de tierras que

incluían aldeas y otros núcleos de población, alrededor de una Villa mayor, y

que se distribuían en sectores territoriales: cuartos (de cuatro), sexmos ( de

6) u ochavos ( de 8).

Ahora bien, estas tierras podían ser, según

su titular, de “Realengo” ( del Rey ), de “Abadengo” ( de la Iglesia), en sus diversas

manifestaciones; de ”Solariego o Señorial” (del Señor, Noble u Orden Militar);

y de” Behetría” si son los propios habitantes quienes eligen temporalmente al

titular . La mayoría eran de Realengo y Abadengo, los dos máximos vértices “estatales

y jerárquicos” de la piramidal sociedad medieval: Rey ( cuerpo) e Iglesia

(alma) . En el Mundo islámico ocurría lo mismo, salvando obvias distancias

debidas a la fuerte tradición urbana y una complejidad funcionarial importante

por su concepción original de Estructura sociocultural ” de activa militancia

teocrática imperial ” muy implementada en las regiones orientales

mediterráneas; y de hecho el mundo islámico español, era considerado un

peculiar exponente “heterodoxo” del Islam. Los Condados tenían equivalente en

las “Koras” musulmanas que al independizarse originarán las Taifas con sus

diversos grados según la región y su tradición sociocultural.

Nuestras

Comunidades “compatibilizaron”, pues, en sus “secuencias genéticas”, los “ADNs”

del Realengo y Abadengo, como consecuencia de las “sustanciales” Etapas vividas

en ambas circunstancias.

Si

bien, dentro de las “variaciones” que determinaron los factores geográfico,

ambiental y humano, asi como la efectividad de supervivencia, estas

instituciones repiten, aún con una “idiomática” propia, una estructura y organización

semejante en todas, constituidas por dos elementos fundamentales:

a)

la Villa, solo

dependiente de la autoridad real. Gobernada por un Concejo local que presidía

por un gobernador Real, con un código de Derecho propio, en gran parte de

origen germánico, y establecido en un Fuero confirmado por el monarca. La Villa está fortificada con

murallas en la que se abren las "puertas" o "portillos",

generalmente en número de cuatro, orientados a los cuatro puntos cardinales. En

el interior de las Villas más antiguas se levantaban las “ iglesias”, según el

tamaño y población del núcleo cabecera, como centros asistenciales y de control

de un sector “urbano”. También el mundo islámico medieval eran varias las

mezquitas que se levantaban intramuros con idéntica misión. Se sabe que

Talamanca, Uceda y Buitrago, tenían cinco o seis iglesiasparroquias dentro de

cada Villa. A estas “parroquias” se les asignaban los diversos

"barrios" , "colaciones", o “ quadrillas” según zonas, en

que se distribuye el núcleo urbano y la Tierra, para su atención y mantenimiento. Desde la Villa como cabeza, se

repuebla el territorio de una manera pautada y controlada. En aquellas Villas

de una parroquia, las más modernas construyen los templos con mayor cabida, los

sectores urbanos en que se dividen se asocian a “elementos” o “usos” asociados.

b)

La Tierra o

Alfoz, palabra ésta última de origen árabe que señalaba a” un conjunto de

pueblos sometidos a una misma jurisdicción”; y su uso indicaba la general

aceptación de las costumbres que los “repobladores” encontraban en los

territorios que ocupaban. Estos territorios “poblados” eran dependientes de la Villa que lo repartía en

sexmas o pequeños territorios de dimensiones similares que venía, en principio,

a dividir el espacio en seis u ocho partes.

La

organización y administración del Alfoz , era siempre similar, aunque el

dominio pudiera ser de diversos tipos.

El

gobernador: delegado del Rey (tenente) o delegado señorial

(merino o alcayat) (en el XV se llamarán Corregidores, y hoy Alcaldes), impuesto

por la autoridad máxima como su representante para una o varias Comunidades,

era quien nombraba los sexmeros o repartidores , los encargados de la

distribución del territorio y su administración.

Las

características sociales de las gentes que pueblan el Común son todo lo simple

que la estructura de la

Edad Media lo permite. En principio, la Villa y sus aldeas están

ocupadas solamente por hombres libres, regidos por un Fuero único. Son

propietarios de la tierra, que a su vez reconoce diversos modos de propiedad:

propiedad privada de los campesinos

propios de cada aldea (o concejo aldeano) o ”Comunales”

propios de la Villa o “de Propios”

bienes del Común: pastos, montes, dehesas,

ejidos … o “Mancomunales”

La

administración del poblamiento será

compartida por todos los habitantes “libres” del Concejo. El

Concejo era la asamblea de vecinos reunida para resolver sus asuntos del

Concejo y Común. Inicialmente se reunían todos “a campana tañida”,

similar a la convocatoria que en la áreas rurales realizan las Parroquias, en

Concejo abierto que , al ir creciendo las poblaciones, redujo las asambleas a

unos cuantos vecinos como “diputados” y “regidores”.

El

Concejo acordaba la distribución y uso de las tierras de labor entre los

vecinos y organizaba la explotación de las tierras comunales. De

esta forma se poblaron Salamanca, Ávila, Segovia, Zaragoza ... En cuanto a la

forma de gobierno, si bien era “autoritario”, aceptaba la articulación política

democrática de la comunidad.

En la

“Villa – cabecera” estaba la sede gubernativa, y la “Tierra” era representada

en el gobierno.

La”

Villa” , como ya hemos indicado, se dividía en barrios, collaciones o

quadrillas, y la “Tierra” en sexmos o también en collaciones.

Los

representantes del pueblo se denominaban “aportellados” (Diputados y

Regidores), nombre que derivaba de los "portillos" de la muralla. Los

portillos eran accesos secundarios que se abren en las muralla, diferentes de

los “postigos” o accesos menores de servicios, y que se sitúan con la finalidad

de “evacuar” evitando aglomeraciones de tránsito, aunque también eran

utilizados por los moradores para sacar los desechos domésticos y elementos

molestos, por lo que también dieron lugar a “diques secos” o escombreras y

vertidos basureros en las zonas cercanas cuyos materiales eran “reciclados” . A

cada “portillo” llegaban los caminos que venían de los diversos sectores del

Común y Tierra de la Villa,

lo que facilitaba el control del tránsito. Los sectores en que se distribuía el

Mancomún se asociaban a una parroquia, u otro elemento significativo de la Villa , más cercanoa al

portillo.

Los “aportellados”

eran siempre elegidos de entre los” omnes buenos” del Común, generalmente

residente en la Villa,

y con determinadas condiciones, siendo los más destacados: el Juez (la máxima

jerarquía del Común), los Alcaldes y los Jurados que nombraban y pagaban a los

oficiales del Común, “empleados” con funciones concretas

para

atender la buena marcha de la

Comunidad, como escribano, almotacén, pesquisidores,

andadores, veladores de torres, montaneros, deheseros, sayones o alguaciles,

caballeros de Sierra, etc.

Los

cargos públicos eran un derecho y una obligación. En

todos los casos de Concejos libres y de realengo, los “aportellados” eran

elegidos directamente por el pueblo, votando incluso algunas mujeres de

importancia socioeconómica reconocida. La elección se renovaba anualmente por

san Miguel . En los Comunes de abadengo, eran nombrados

directamente por el obispo o abad y cambiados anualmente, y eran de libre

designación del Arzobispo toledano . En los territorios señoriales, la fórmula

era intermedia: se nombraban “a partes” por el Señor y el Concejo.

Las

parcelas para aprovechamiento familiar, de pequeña extensión, se repartían o

sorteaban entre los vecinos primeramente; y con ello mantenían al pequeño y

mediano propietario, incentivando su vecindad. Con el tiempo se propiciaría el

nacimiento de un nuevo grupo social “urbanita”: Burgueses “hombres libres,

productores de riqueza” ,de categoría social superior a los siervos aunque

inferior a los caballeros, eran los “Honrados Ommes Buenos”, una incipiente

clase media… ¡porque disfrutaban de la “honra” u “honor” de los Fueros!, fieles

a la Monarquía

que los “amparaba” frente al poder de los Magnates y Nobles que los “despreciaban”

y que , paradójicamente, en muchos linajes de estos “Honrados Omnes” se

encuentran los orígenes de la nueva Nobleza, de funcionarios y servidores

cualificados, de las Monarquías de nuestra Edad Moderna ( s. XVXVIII) .

Las

competencias del Concejo de Villa eran:

• Poblamiento.

Dirigir el nacimiento e instalación de las aldeas en su territorio, repartir

las heredades entre los vecinos y reservar otras tierras para aprovechamiento

concejil y comunal.

• Ordenamiento

jurídico. La

Villa establecía las normas que regulaban las relaciones

entre las aldeas y la

Villa. También entre los vecinos de unas y otras. Las normas

venían “indicadas” por los Fueros sancionados por los monarcas.

• Autonomía

de gobierno y subsistencia. La Villa de Realengo dependía únicamente del Rey.

Elegían anualmente, vecinalmente o por parroquias, a sus propias autoridades; y

estos ejercían todas las competencias gubernativas, judiciales, económicas y

aún militares.

Y,

curiosamente, las competencias de la Mancomunidad y su Autonomía no estaban reñidas

con la presencia en la misma de un representante Real, el gobernador o Teniente

de Gobierno, más tarde Corregidor, para velar por los intereses, especialmente

fiscales, de la Corona.

Y de

esta forma se van “poblando” y organizando, la Alta Extremadura

castellana, en cuarenta y dos comunidades. Este régimen de libertades y

autonomía será considerado como una situación de privilegio y honor por las poblaciones

más antiguas de Castilla.

Y

las Contraprestaciones de los Comunes de Villa y Tierra como

organizaciones políticoadministrativas, tanto hacia el Rey, en el caso de los

de realengo, como a sus señores diversos en el resto de las circunstancias, podían

concretarse en dos tipos fundamentales:

1.

Los impuestos , la mayoría de los que se cobraban, eran

destinados, por el monarca o señor, a las necesidades del propio Concejo.

2.

La ayuda en la guerra que se denominaba” hacer hueste” o acudir

“en apellido”, origen de las levas y servicio militar obligatorio del Tiempo

Moderno. La expansión de la

Extremadura castellana fué gracias a los ejércitos proporcionados

por sus Comunes, que colaboraron con gran acopio de gentes, en las diversas

campañas de la

Reconquista. Así los Comunes de Atienza y Almoguera, por

ejemplo, participaron "en hueste" en la conquista de Cuenca; y varios

de los concejos y villas de la actual provincia de Guadalajara y Norte

madrileño se destacaron en la batalla de Las Navas de Tolosa. Todos los Fueros

daban normas regulando esta prestación: unos permiten trocarla por el pago de

un impuesto en moneda (la fonsadera), y otros conceden la exención de ciertos

pechos a quienes guerreen, como el Fuero de Brihuega.

Cada

Concejo de Villa tenía sus milicias, también llamados “quadrilleros”,

con las que los reinos mantuvieron sus fronteras durante los ataques de almorávides

y almohades. Estas guerras y escaramuzas (“cabalgadas”), son una fuente

importante de ingresos, botines y compensaciones para estas milicias.

En

los Fueros hay un “sutil” reconocimiento de mayor consideración social para

estos caballeros villanos (de la

Villa) que alternan la guerra con el pastoreo pecuario. Estos

caballeros promoverán aquella última actividad como recurso preferente creando

las Mestas Mancomunales para regular su desarrollo y mantenimiento.

Ser

caballero, disponer de un caballo, era una obligación para todos los que

disponían de medios económicos suficientes y era, al mismo tiempo, un honor que

llevaba consigo la exención de determinados impuestos. Riqueza y utilidad

convierten a los caballerosvillanos en los personajes más influyentes de los

Concejos que, con el tiempo, se reservaran el gobierno de la Villa, como “ Honorables

Ommes buenos ” integrándose en el primer escalón social la Nobleza, el de los “Hijosdalgo”

o “Hidalgos”, y por ello con privilegio y consideraciones sociales exclusivas

En lo

que respecta a nuestro territorio jarameño, hay que tener en cuenta que el

Norte madrileño, por sus singulares características naturales, idóneas

condiciones ambientales, y especial situación geopolítica ( pasoescalón entre

las dos Mesetas Centrales) , era un espacio “obligado” para la práctica, casi

en exclusiva, de la actividad agropecuaria trashumante desde épocas

prerromanas.

Ya la

“refundación sepulvedana” de la ciudadela de Buitrago del Lozoya por Alfonso

VI, a fines del s. XI, señalada con un Blasón y leyenda, inspirados en los de

Sepúlveda : “ una encina con un toro pasante” y la frase latina “ ad adlenda

pecora” ( “para aumento de la ganadería”), nos indica la “vocación” castellana

de la reconquista de su Extremadura, iniciada desde las importantes ciudades

ganaderas de Soria, Ávila y Segovia. Ello hace obvio que el objetivo

primordial, amén de la interesada y necesaria expansión del Reino Castellano,

se hallaba en “ampliar” los recursos de una rentable, socorrida y creciente

actividad productiva múltiple : la explotación extensiva del ganado lanar y

bovino “mejorado y consolidado” con las aportaciones “genéticas”, merino y

morucho, de los ganados norteafricanos que” abandonaron” los sarracenos en su

progresiva retirada peninsular. Situación similar se produciría en América y

Australia, siglos después, a raíz de su “ocupación” por europeos.

La

necesidad militar y mayor consideración social de estos pastoresguerreros,

sobre los campesinos sedentarios, provocaría su progresiva preeminencia social

al encomendarles, con la defensa permanente del territorio asignado a la villa,

la protección del ganado comunal de la misma; pero ello será uno de los

factores que provocaría la desintegración territorial de las Mancomunidades ,

como ocurrió en las Comunidades de Uceda y Talamanca: Los caballerosvillanos

residían en la Villacabecera

influyendo, prepotente e interesadamente, en el gobierno y administración del

Concejo del Común, por lo que las demás poblaciones mancomunadas se sentían “agraviadas”

, las más de las veces.

No

obstante habían de respetar y sujetarse a los Fueros “fundacionales”, cuyas

características indicamos ahora…

LOS

FUEROS:

Eran

los “Corpus “ legislativos que recogían las normas del Derecho Público y

Privado en los Comunes de Villa y Tierra . Eran de ámbito

local, comunal, y de tipo “consuetudinario”. La tradición regía todas las

normas judiciales, y las decisiones de los jueces en los casos nuevos. Estos “

corpus “, con gran carga jurídica de tradición germánica, eran presentados al

Rey, quien venía a confirmarlos como “Fueros” “Derechos” para una Villa y su

Tierra. En los casos de señorío o abadengo, era el señor o el obispo quien daba

el “Fuero” y lo confirmaba, pero siempre estaba basado en la tradición jurídica

del territorio y de sus gentes. También se identificaban, como “Fueros” y “CartasPuebla”,

aquellas concesiones de los Reyes y Señores, que estimulaban el poblamiento con

ventajas o privilegios, exenciones, y beneficios a sus actores.

En

muchas zonas de repoblación, se impusieron Fueros ya “aplicados” en otros

lugares. Así, el Fuero de Sepúlveda, promulgado, en el año 950, por el Conde

Fernán González y ratificado por Reyes posteriores, sirvió como modelo de otros

Fueros de esta Extremadura y la

Transierra, y entre ellos los de Talamanca y Uceda. El de

Cuenca fue también muy utilizado de este modo.

En

todas y cada una de estas poblaciones se aceptaba a cuantos quieran “repoblar”,

siempre que respetaran los Fueros, y ”fijaran” en ellas su domicilio durante un

año, siendo eximidos de tributos como la “mañería” (Derecho que tenían los

reyes y señores de suceder en los bienes a los que morían sin sucesión legítima),

y el “nuncio” (tributo de la parte de bienes que, a la muerte de su

propietario, iban a parar al rey o señor), de peajes, portazgos y montazgos...

La

secuencia de “aparición” de” Fueros”, en nuestra zona, es la siguiente:

AÑO

COMUN DE VILLA Y TIERRA OTORGANTE

Siglo

XII.

1102 COGOLLUDO Alfonso VI º de León y Castilla

1133 GUADALAJARA Alfonso VII º de León y Castilla.

1149 ATIENZA idem

1180 ZORITA de los CANES Alfonso VIII y el maestre calatravo Perez de

Siones .

1154 MOLINA El Conde Manrique de Lara

1177 CUENCA Alfonso VIII º de León y Castilla.

Siglo

XIII

Tras

la victoria cristiana de la

Navas de Tolosa, en 1.212, el rey Fernando III de Castilla,

el Santo, dio un gran impulso a la Reconquista , incorporando a sus reinos gran

cantidad de territorio de los valles del Guadiana y Guadalquivir, y haciendo

tributarios a los reinos Taifas que quedaban; y la “tierra de nadie” se

convierte en segura , por lo que los labradores “avanzan” roturando pastos para

aumentar sus recursos que “limitan” el paso de los ganados que se comían los

cultivos, lo que ocasionan constantes altercados entre unos y otros .

AÑO

COMUN DE VILLA Y TIERRA OTORGANTE Los

FUEROS

1219 GUADALAJARA se reforma el Fuero Viejo por Fernando IIIº de

Castilla. 1222 UCEDA – se crea el 2º

Fuero por Fernando IIIº de Castilla. El 1º lo díó Alfonso VIII, en fecha

desconocida, inspirado en el Fuero de Sepúlveda, población matriz de la región.

1223 TALAMANCA El Fuero o Carta –Puebla de la Villa por el Arzobispo

Jiménez de Rada . Antes , esta Comunidad, disfrutaba del Fuero de Sepúlveda,

aunque no se conoce su fecha de implantación.

1224

BRIHUEGA idem.

1252 COGOLLUDO Maestre Fernando Ordoñez .

1256 HITA Alfonso X de Castilla y León

1263

.ALMOGUERA ídem 1.272

28 de Noviembre, Talamanca. el

Arzobispo de Toledo, D. Sancho de Aragón y Hungría,(Infante

de Aragón, por ser hijo del rey Jaime I de Aragón y Violante de Hungría, y

cuñado de Alfonso X el Sabio), aprueba

las Ordenanzas de la Mesta

o Asamblea de Talamanca y su Tierra ( Valdetorres de Jarama), como Señor y

Canciller Mayor de Castilla. En él hace referencia al

apoyo del Arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada (12091247) a los pastores de

Talamanca y su tierra. 1.273.

Alfonso X El Sabio, rey de Castilla y León, crea el “Real y Honrado Concejo de la Mesta”.

Y

en los siglos XIV y XV:

Por

inercia del proceso, se produjeron las últimas repoblaciones en Andalucía, en

la cuenca del Guadalquivir al tomar los reinos taifas de Valencia, Murcia y

Granada, donde se dispersó a la población musulmana.

Esta

última fase se denominó la

Repoblación como ” Repartimiento”, pues las tierras se

repartieron en grandes lotes dando origen a los grandes latifundios señoriales

del Sur. Desde esta última experiencia, se” exporta” a los Territorios del

Nuevo Mundo recién descubierto, en 1.492… pero esta etapa se sale, ya, de

nuestro presente relato…

Y

finalmente en el s. XVI , XVII XIX:

La

política de la Casa Real

de los Austrias españoles, principalmente Felipe II, Monarca funcionario por excelencia, fué decididamente

destructora de las Comunidades; ya que, gracias a la Bula del Papa Gregorio XIII (

conocido de Felipe II, como Legado pontificio), se desamortizó infinidad de

Villas y poblaciones, principalmente del Arzobispado Toledano, segregándolas y

disgregándolas de sus Comunidades matrices para venderlas, una a una, a particulares

ávidos de Nobleza social y Poder ejecutivo, e incluso a los mismos Concejos

locales , como si de una almoneda se tratara, para cubrir los gastos de la Cruzada Católica

que “lideraba” dicha Dinastía.

Y

aquellos Concejos que, por su parte, compraron su autonomía jurídica

eximiéndose de sus Villas Cabeza , lograron el Villazgo previo pago a la Corona , a costa de

onerosas hipotecas que “limitaron” sus potencialidades, tal fue el caso, entre

muchos, de Valdetorres (de Jarama), e incluso generaron tal “empobrecimiento”

de las Villas

Cabecera,

así fue el origen de la “decadencia” irreversible de Talamanca y Uceda, entre

otras… que ni en épocas posteriores ,más favorables, lograron superarlo, “devaluándose”

el orden jurídico de sus Comunidades, al enconarse las relaciones establecidas

con sus antiguas aldeas, ya emancipadas e incluso con mejores perspectivas de

desarrollo.

También

la conversión, de las Aldeas y Lugares de cada Común de Tierra y Villa, en

Villas exentas por diversos Monarcas y en todo Tiempo, será, quizás, el

procedimiento más “lesivo” que destruirá progresivamente estas , ya

anacrónicas, Mancomunidades Castellanas; al “fundamentarse”, las quejas de las

Villas emancipadas, en que los predios de las Comunidades de Pastos aglutinaban

los nuevos términos creados, “incompatibilizando” e impidiendo su desarrollo ,

generando no pocos conflictos de la más variada índole, y muy desagradables, de

jurisdicción y uso al paso de los “mesteños”.

La

liquidación definitiva de estas Comunidades rurales, tanto castellanas como

aragonesas ,y el saqueo final de sus cuantiosos bienes, fue llevada a cabo por

los gobiernos liberales, del siglo XIX, para favorecer el crecimiento de una

pujante Burguesía industrial, dinámica y reformista, que también arropará la

creación de una Nobleza de “méritos u honor", de importante liquidez económica

y no menor capacidad de gestión y “fuerza política”, en oposición a una

anquilosada y precaria Nobleza “de sangre”; pero también, como ésta,

escasamente incardinada en la realidad rural.

¡De

la debilidad y ”abusos” de una Comunidad de Bienes, se pasa la defensa “interesada”

de los derechos particulares de turno, propiciado por el oportunismo y la

codicia de unos y otros..!

Y tal

vez aquí podríamos encontrar el germen del ”secular” antagonismo, visceral

,oscuro e irracional, entre pueblos limítrofes o cercanos; y también del

rechazo del autoritario Poder central, urbanita y oportunista, hacia el amparo

y defensa de la autonomía de los Concejos .

Tras

esta reflexión obligada, pasamos a describir nuestra Comunidad de Villa y

Tierra que, por “cercanía”, vecindad o proximidad, e historia común,nos es

afecta:

LA COMUNIDAD

DE Villa y Tierra de

TALAMANCA ( de Jarama)

( fuentes: Wikipedia,

Web Talamanca del Jarama, publicaciones Comunidad de Madrid…)

También

conquistada esta posición fuerte en 1085 por Alfonso VI, fué constituído desde

un primer momento como cabeza de un Fuerte Comunal, asentado en las riberas y

afluentes del curso intermedio del Jarama.

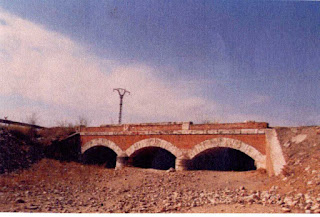

Esta

antigua Villa ha disputado con Madrid el ser la legendaria ciudad romana “Mantua

Carpetana”. Fue un importante nudo de comunicaciones desde la antigüedad romana

y visigoda, con restos diversos de ambas épocas, conservando un bello puente

romano, s. I d.C., sobre el río Jarama.

Según

Leví Provençal, Talamanca (de Jarama) fue fortificada a la vez que Madrid, por

orden del emir independiente de Córdoba, Mohamed I, hijo y sucesor del

Abderramán II, hacia los años 873 y 886. Junto con Buitrago, Uceda, Alcalá y

Madrid era una importante fortaleza del sistema defensivo musulmán del valle

del Tajo ( Marca Media Califal).

Las

murallas de Talamanca, son similares a los pocos restos que conservamos de las

viejas murallas de Madrid. El predominio del ladrillo y el adobe en las

murallas de Talamanca, junto a la decadencia de la villa, a partir del siglo

XVI, ha contribuido al abandono y casi total desaparición de su recinto

amurallado. Los restos de tres torres musul

manas

de los siglos IX al XI, con zarpas o escalonamientos en sus bases, a base de

ladrillo y piedra, son de semejante labor a las de la muralla árabe de Madrid,

del castillo de Gormaz y a otras obras de esta época.

Cabe

destacar, que al igual que Madrid, Talamanca medieval estaba rodeada de

corrientes de agua a los que había que cruzar mediante puentecillos ( arroyo –cauce

de Valdejudíos). Del castilloalcázar, nada queda y nada sabemos de él, aunque

si sabemos que tuvo residencia del gobernador califal .

Hoy día

conserva ciertos elementos notables, además de los “restos de muralla”, como la

iglesia de San Juan Bautista, que ofrece el único ábside pétreo románico, s.s.

XI y XIII, de la Comunidad

de Madrid, y un ábside mudéjar, de la misma época (¿ Iglesia de San Miguel?)

,de tradición toledana que llaman los «Milagros» o el «Morabito». Talamanca es,

en tierras de Madrid, el punto más sureño a donde llega el románico castellano

y el más norteño de la influencia del mudéjar( arte cristianomusulmán)

toledano.

Fortificada

por las viejas murallas romanas que los visigodos recompondrán, serán reforzada

por el emir Cordobés Muhammad I, hijo y sucesor de Abderramán II (873886),

junto con las de Madrid, ya que, siendo puntos fronterizos para la defensa de la Toledo islámica, fueron “asaltadas”

en diversas ocasiones, siendo la más célebre durante el primer año del gobierno

del Emir cordobés , en el verano del año 853 que, a causa de una rebelión, en

Toledo que amenazaba la estabilidad política del Emirato de Abderramán II,

aprovechó el rey asturiano Ordoño I para iniciar una ofensiva militar que provocara

el hundimiento de la frontera Media cordobesa, y en el 861, por el primer Conde

de Castilla, Rodrigo, tomaron circunstancialmente Talamanca provocando una gran

matanza y destrucción en la ciudad. "…Sobre

los sarracenos alcanzó frecuentes victorias. Tomó la ciudad de Talamanca con

batalla y cautivó al «rey» [gobernador, jefe del distrito] al que permitió por

su voluntad ir luego libre con su esposa Balkaiz a Piedrasacra (¿Peña Santa?, ¿

Pedrezuela?).

En el

año 930, el califa de Córdoba Abderramán III nombra como gobernador de

Talamanca a Garsiya ibd Ahmed, de nombre cristiano. Otros musulmanes locales,

ilustres, fueron : Ahmed ibn Abd Allah al Layti, gobernador de Madrid en el año

936 y que muerto, cuando volvía de una aceifa (ataque relámpago) sobre el Norte

cristiano, llevaron su cadáver y sepultaron en Talamanca.

En el

año 940, según Ibd Hayyan, (9871075), Cronista cordobés de Abderraman III ( es

la primera noticia escrita sobre Talamanca), citando a otro cronista anterior,

alRazi (888955), afirma que Talamanca fue una de las poblaciones fortificadas

en tiempos del emir Muhammad I (853886):

“ … A Muhammad y al tiempo de su reinado se le deben

hermosas obras, muchas gestas, grandes triunfos y total cuidado por el

bienestar de los musulmanes, preocupándose por sus fronteras, guardando sus

brechas, consolidando sus lugares extremos y atendiendo a sus necesidades. Él

fue quien ordenó construir el castillo de Esteras, para guardar las cosechas de

Medinaceli ... Y él fue quien, para las gentes de la frontera de Toledo,

construyó el castillo de Talamanca, y el castillo de Madrid y el castillo de

Peñahora. Con frecuencia recababa noticias de las Marcas y atendía a lo que en

ellas ocurría, enviando a personas de su confianza para comprobar que se

hallaban bien…” y cita que los talamanqueses rechazaron una

incursión cristiana, y otra de Mutarrif ibn DilNum, al saber que el enemigo

salía de ella: “… Los castigó, pues Dios les dio la

victoria y los persiguió en derrota, causándoles muchas bajas hasta que las

tinieblas los separaron y marchándose victoriosos tras haberle cogido muchos

caballos, cuyo número detallaba…”.

Durante

la época Cordobesa, Talamanca ( en

árabe ط لم ن ك ة ,Ṭalamanka) se convirtió en uno de los

núcleos urbanos y militares más destacados de la Marca Media, un vasto

territorio de frontera difusa,siguiendo el curso del río Jarama, en el que se

levantaron numerosas fortificaciones, Atalayas, en la época del emirato de

Córdoba con el triple objetivo de garantizar la defensa de Toledo, ante las

incursiones de los reinos cristianos del norte peninsular, y de prevenir

rebeliones en esta ciudad, muy levantisca en los primeros tiempos de alÁndalus,

afianzando la presencia de la administración cordobesa en esta región.

Talamanca

formaba parte de la gran ruta que enlazaba la Córdoba califal con Toledo

y Zaragoza, siendo una de las poblaciones importantes de la Vía musulmana del Jarama, que

enlazaba Madrid (Mayrit) con el puerto de Somosierra, pasando por Alcobendas,

Talamanca, Uceda y Buitrago del Lozoya.

A

partir del siglo IX, la época de mayor esplendor de la población, contó con una

escuela coránica jurista. Su principal representante fue Ufmar

AlTalamankí (9511038), historiador, comentarista del Corán y

jurisconsulto nacido

en

Talamanca, formado en Córdoba, Medina y El Cairo,y famoso tradicionista que

ejerció su profesión en Córdoba siendo maestro del historiador Ibn Hazam.

Tras

la incursión de Ordoño, y especialmente tras la de Alfonso II en 881, que llegó

a las inmediaciones de Toledo, Mayrit se hizo con la primacía defensiva de la

zona y la importancia de Talamanca en la región comenzó a declinar. Los

arqueólogos han podido constatar, en las murallas, numerosos episodios de

destrucción en los años 861, 878, 939, 10471050, y 1062. A finales del siglo

XI, Talamanca entra en crisis debido a la caída del Califato Omeya y tras estas

diversas incursiones, la ciudad pasa a manos cristianas, hacia 1083,con el ya citado rey Alfonso VI.

Tras

un primer intento, en 1047 y 1059, es en 1062 cuando se produjo la primera

ocupación por parte de las tropas del rey Fernando I de Castilla.

Hacia

el año 1079, y tras un tiempo de asedio, su hijo Alfonso VI y sus tropas,

entraron en esta plaza fuerte, cabezapuente de Castilla en las tierras de la

cuenca del Tajo y” medio” de presión para las negociaciones con el rey toledano

AlQadir. Buitrago, y Uceda como el propio Madrid también serán reconquistadas

en el mismo tiempo y, en pasos sucesivos hacia la toma de Toledo en 1085.

En la

ciudadela, o almudaina, talamanquesa, en la parte más alta (lado sur) estuvo,

hasta la primera mitad de siglo XX, la iglesia de Santa María de la Almudena, de la que dicen

que se fundó 30 años antes que la de Madrid; y otra bajo la advocación de San

Miguel Arcángel ( ¿el Morabito?), y de la que las Relaciones de Felipe II, del

s. XVI, nos proporciona el siguiente dato: “… que

antiguamente solía ser mezquita de moros y es al modo de la de Córdoba con mármoles

de jaspe en ella”. Recogiendo aquel relato “… Alfonso VI, se dirigió a la Mezquita Mayor de

Talamanca, purificándola, y mandando entronizar una imagen de Santa María, de

las que portaba en sus campañas de conquista, dándole la advocación de Santa

María de la Almudena”.

De este modo, dicha advocación mariana en Talamanca es anterior, en

pocos años, a la madrileña. Hay documentos relativos a la donación de la

mezquita mayor a la Iglesia

para su uso en el 1089. Toda la villa y su alfoz pasará, en una 1ª donación, la

de Alfonso VI, a la

Iglesia Toledana.

La Almudena de

Talamanca era semejante a la de Madrid: una Alcazaba ubicada al de la villa, en

la zona en que la muralla se elevaba en forma de espolón sobre la curva del

arroyo de Valdejudíos, y separada del resto de la Medina, por una muralla

interna cuyo discurrir sitúan algunos estudiosos por la actual Calle local de

los Molinos

Y en

1085, Alfonso VI, la incorporó nuevamente a la Corona de Castilla, en el

contexto de la campaña militar para la conquista de Toledo, concediéndola ,

como Escudo fundacional de Villa ,los Blasones del Reino: Cuatro cuarteles

alternando Castillo y León .

La Comunidad

de Villa y Tierra de Talamanca, pues, se constituyó como un alfoz, sobre el

antiguo "Iqlim" musulmán de Talamanca, que se dividió en “cuartos”.

El resto de poblaciones del sector NordEste del "Iqlim", entre las

que se encontraba Torrelaguna quedaron circunscritas en la Comunidad de Villa y

Tierra de Uceda. Entre los pueblos de su alfoz, hoy repartidos entre las

provincias de Madrid y Guadalajara, se contaban Torrejón (del Rey), El Casar

(de Talamanca), Galápagos, Valdetorres, Valdeolmos, Valdeavero, Valdepiélagos,

Fresno (de Torote), El Molar, Ribatejada, Fuente el Saz de Jarama, etc. Todos

éllos sonoros nombres de Repoblación.

En

1140 Alfonso VII la donó “en señorío” a doña Urraca Fernández, como ya hemos

contado. Enseguida retornó a la

Corona, y ya se constituyó en Común de Realengo. Después, en

1188, Alfonso VIII de Castilla lo “reintegra” en la Iglesia de Toledo.

Todavía

al final del S. XII, como consecuencia de la derrota del rey leonés Alfonso

VIII en la batalla de Alarcos en 1196, las tropas almohades de Yacub ben Yusuf

tras intentar recuperar esta plaza estratégica, punto de unión del valle del

Tajo con los pasos de la Sierra

de Guadarrama, la saquearon. Las crónicas árabes al referir el hecho dan á

Talamanca el nombre de medina ó ciudad, encareciendo su importancia.

Pocos

años después, en 1212, la victoria cristiana en la Batalla de Las Navas de

Tolosa integró definitivamente las tierras de la Cuenca del Jarama en el

reino castellanoleonés e hizo desaparecer el peligro de saqueo para siempre.

Talamanca y su territorio circundante continuaron como Comunidad de Villa y

Tierra.

Tras

la muerte del rey Alfonso VIII en 1214, la reina Berenguela I , ante la

inestabilidad del reino, quiso asegurarse el apoyo de D. Rodrigo Jiménez de

Rada, Arzobispo de Toledo y uno de los artífices de aquella famosa batalla , al

que cedió en primera instancia una serie de plazas y territorios, el más

extenso de los cuales era Talamanca con cincuenta aldeas más; adscribiéndola ,

definitivamente, al Arzobispado de Toledo. Así pues, la villa, y su alfoz, fue

dada en

señorío

de los arzobispos toledanos por la concesión de Berenguela de Castilla, en la

persona del Arzobispo toledano d. Rodrigo Jimenez de Rada, su Canciller Mayor (

en Toledo , podría encontrarse documentación sobre la Villa y su Concejo, que

abarcaba en su alfoz algunos pueblos de la actual provincia de Guadalajara,

como denuncia en su cumplimento la

Villa de El Casar “de Talamanca”).

Ya

como “Abadengo”, Talamanca de Jarama vivió el segundo” momento” de esplendor,

especialmente en el siglo XIII. El 27 de enero de 1223, el arzobispo Jiménez de

Rada otorga, precisamente desde Talamanca, dos Cartas Pueblas, una de las

cuales iba destinada a la villa y aldeas de Talamanca, ampliando grandemente un

desconocido Fuero anterior sepulvedano, convirtiéndola en uno de los

principales focos repobladores de la región.

El

desplazamiento de la

Reconquista hacia el Sur, los valles del Guadiana y del

Guadalquivir, hicieron mudar la función de estas tierras: ya no eran”

terminantes”, sino “ paso” que entre las Mesetas norte y sur, perdiendo relevancia

a favor de la cercana y “moderna” Torrelaguna.

A

este tiempo, de esplendoroso cenit , corresponden algunas de las construcciones

más notables que actualmente se conservan en el municipio, como la Iglesia de san Juan

Bautista, de finales del siglo XII o principios del XIII, y el Ábside de los

Milagros, de mediados del siglo XIII. El pueblo llegó a contar con cinco

templos cristianos durante la

Edad Media. La prosperidad medieval de Talamanca de Jarama se

relacionaba directamente con su célebre puente romano, “tránsito” obligado de

las “viales” de entre la

Submeseta Norte y la Submeseta Sur. El

cobro de derechos de “Pontazgo” constituyó una notable fuente de ingresos no

sólo para el Concejo, sino también para el Arzobispado de Toledo, del que aquel

dependía.

A

principios del siglo XIV fueron señores de Talamanca, el alavés Diego Fernández

de Orozco, señor de Hita y Buitrago, con Capilla familiar en la Parroquial

torrelagunense, y su hija y sucesora doña Juana de Orozco, casada con otro

alavés Gonzalo Yánez de Mendoza, padres de Pedro González de Mendoza, el héroe

de Aljubarrota, Ayo, Mayordomo Mayory Valido del rey Juan I de Castilla, y

generarca de los Mendozas alcarreños y Casa del Infantado.

Los

Orozco o López de Orozco, eran, en aquella época, una de las familias nobles

más poderosas, junto con los Mendoza ( de ambas Familias, de origen social

Mesteño, hablaremos en otra ocasión, dada su importancia en la región). Gran

parte de los dominios de éstos se situaban en torno a Guadalajara y su Sierra,

mientras que los Mendoza lo tenían sobre las poblaciones de la Transierra madrileña.

El asesinato del Mayorazgo Íñigo López de Orozco, el mártir de Nájera,

degollado alevosamente por Pedro I de Castilla, hizo que Enrique, el Bastardo

Real, Conde de Trastámara, y sucesor de Pedro I en el Trono de Castilla, como

Enrique II “ el de la

Mercedes”, traspasara , en compensación, los bienes y

derechos de los Orozco a los Mendoza en la figura del citado Pedro González de

Mendoza , sobrino materno de aquél Orozco (y abuelo del célebre Marqués de

Santillana), que iniciaría el “ascenso” y “ fructífera asociación familiar” de

los Mendoza con los reyes de Castilla, descendientes de sangre de aquel “Bastardo”,

casando a su hijo Diego, nombrado Almirante de Castilla, con María de Castilla,

hija natural reconocida del mencionado Enrique II, que aportó como dote las

Villas Reales de Cogolludo y Loranca, junto con las cercanas aldeas serranas de

Colmenar de la Sierra,

El Vado, y El Cardoso . Una biznieta de este Almirante , Juana Enríquez de

Mendoza, la RicaHembra

de Castilla, será madre del rey Fernando II de Aragón y V de Castilla, el

Católico, esposo de Isabel l de Castilla y Aragón, la Católica ( el “Monta

Tanto, Tanto Monta, Isabel como Fernando” ).

Durante

la Segunda Guerra

Civil Castellana, el apoyo y servicio de los Mendoza a la causa de Isabel la Católica, consolidó, y “

benefició” la relación, en la persona del Cardenal Mendoza, biznieto de Pedro,

del que llevaba también el mismo nombre, y sus descendientes naturales.

Desde

el punto de vista social, la población de esta región madrileña durante los

siglos XII, XIII y XIV estaría formada por el “mestizaje” de cristianos norteños

que inmigran hacia el sur y los musulmanes autóctonos a los que se les permite

permanecer con sus creencias (mudéjares). De esta yuxtaposición de culturas y

tradiciones se beneficiaría la difusión del arte mudéjar, del que como muestra,

Talamanca conserva el citado Ábside, situado en la Plaza Mayor de dicha

Villa.

En

marzo de 1406, Enrique III de Castilla, El Doliente, inició el su último de sus

numerosos viajes, pues moriría en ese mismo año. En la parte inicial de esta

ruta, se dirigió desde Madrid a Alcalá de Henares, desde donde transitó hacia

Talamanca, en donde descansó, y Torrelaguna, para dirigirse posteriormente

hacia Segovia, y de nuevo Madrid y Toledo.

En

abril de 1473, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, como Principes de

Asturias, Reyes de Sicilia y pretendientes al trono castellano,” residían”,

como motivo de la Guerra

Civil de Castilla, en la fortaleza madrileña de Talamanca de

Jarama. En esta localidad y en Torrelaguna tendrían “posada” hasta 1475, año en

que Isabel ya había sido proclamada Reina propietaria de Castilla (diciembre de

1474). Además Talamanca ostenta el privilegio, junto con otras ciudades como

Madrid, Toledo, Torrelaguna y Valladolid de ser una de las varias” capitales”

del imperio durante el reinado de éstos y de su nieto Carlos I.

Pese

a estos signos de relevancia, durante el Renacimiento , el s. XVI, la villa

entró en decadencia, con eso de la venta de Villas por Felipe II... y que, a

finales del s. XV, la ruta de Somosierra tenía ya poca actividad, por lo que

los judíos, la oligarquía bancaria de aquel tiempo, emigran a otros lugares

quedando sólo catorce familias entre la aljama de Algete y Talamanca. Además el

río Jarama se va desviando, paulatina y progresivamente, de su cauce original,

configurando un nuevo cauce, a gran distancia del puente, con lo que éste quedó

se” devaluó”. En 1492 se produce el decreto de expulsión de los judíos,

ocasionando gran impacto en la región, afectando especialmente a Torrelaguna y

Buitrago y a los significativos núcleos de Alcalá de Henares y Madrid.

Finalizando

el siglo XV y a comienzos del XVI, el Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros

nacido en la cercana Torrelaguna en 1430, impulsó el ennoblecimiento y

crecimiento de su Villa natal, que se convirtió en la más relevante y próspera

de la zona, superando a una Talamanca en declive. En esta época Torrelaguna

contaba con 2.500 habitantes, de los que aproximadamente el 10% eran judíos

integrados en una poderosa aljama con sinagoga, cementerio y carnicería. En

1518 la villa de Talamanca tenía una población relativamente modesta, de 400

habitantes.

Asimismo,

ya durante el reinado de Felipe II, con motivo de la Bula del Papa Gregorio XIII,

de 1.574, se desamortizaron gran número de Villas y aldeas para su venta, a

particulares, por el mencionado rey, para amortizar los gastos de guerra ; de

entre ellas, Uceda y Talamanca , que vieron desmembrarse sus Comunidades, e

incluso sufrieron la pérdida del realengo que tenían, al pasar, pese a los

intentos( frustrados) de comprarse asi mismas, al pasar a formar parte del patrimonio

de la Nobleza

, iniciándose su irreversible decadencia.

Desde

momento la Comunidad

de Talamanca pasó a ser un señorío laico y comenzó a fragmentarse ,iniciándose

la señorialización de El Molar, que dependió de la cercana Talamanca hasta

1564, fecha en que Felipe II le concedió el Villazgo a Antonio de Equino y

Zubiarre y su esposa, naturales de Azcoitia, Guipúzcoa. Tres años después se

efectuó el deslinde del territorio entre Talamanca, El Vellón, un antiguo

arrabal de Talamanca (el municipio actual incluye el núcleo urbano de El

Espartal) y Valdetorres. También se independizaron Valdeolmos y Valdetorres que

alcanzaron el Villazgo en 1563, y Fuente el Saz.Un censo de 1571 indica que la

población del núcleo de Talamanca alcanzaba tan sólo 450 habitantes, habiendo

sido igualada por Uceda, Fuente el Saz o Algete y ampliamente superada por

Torrelaguna, Getafe y muy especialmente por Alcalá de Henares y por la villa de

Madrid.

Según

consta en el Archivo de los Duques de Osuna se sucedieron diversas ventas y

divisiones del señorío: "El señorío de Talamanca del Jarama en 1577 fue

vendido por Felipe II, a Melchor de Herrera, el marqués de Auñón, quien a su

vez revenderá Talamanca a García López de Alvarado en 1585; y con ella su aldea

de Alalpardo al Mayordomo de la emperatriz María, hermana de Felipe II, el cual

recibirá el título de conde de Villamor, el 16 de febrero de 1599, con lo que

las localidades incorporadas al mayorazgo, entre ellas Alalpardo, pasarían a

formar del condado de Villamor, hasta el 6 de diciembre de 1669, en que unos

arruinados condes de Villamor lo venden a Teresa Sarmiento de la Cerda Mendoza,

duquesa de Béjar. En 1714 la villa de Alalpardo es vendida por Juan López de

Zúñiga, IX duque de Béjar, a José Felipe de Pinedo, acaudalado burgalés que

gozaba de una situación privilegiada en la Corte de Felipe V, donde desempeñaba los cargos

de Secretario de Indias y miembro del Consejo de S.M. en la Contaduría Mayor

de Rentas. El señorío comprendía, además de la villa de Talamanca del Jarama, las

villas y lugares de: Barrio de Campo Albillo, Zarzuela del Monte (hoy en

Ribatejada), Valdepielagos, El Casar; El Vellón, Fuente el Saz, El Molar,

Algete, Valdepiélagos, Valdetorres, Valdeolmos y Alalpardo. Y otras despobladas

como Espartal, Aristón y Alberuche. Durante el siglo XVI se van independizando

sus aldeas (el Vellón, el Molar, Valdetorres, Fuente el Saz...etc)".

Como

reflejan las Relaciones Topográficas mandadas hacer por Felipe II hacia 1590,

la villa de Talamanca agrupaba ya tan sólo tres aldeas: "[...] La dicha villa de Talamanca tiene tres aldeas

que son Zarzuela, Valdepiélagos y Alalpardo, que todas tienen como 250 vecinos,

y la una está dos leguas de Talamanca, que es Alalpardo, y otro tanto Zarzuela,

y Valdepiélagos media legua. [...]"

Además

de este proceso de desintegración territorial, social y comercial, lo único

destacable de la población en el siglo XVI fueron los conquistadores de América

: Gregorio Caro, uno de los fundadores de Sancti Spiritu, primera población

española levantada en territorio argentino, donde fue nombrado capitán del

primer fuerte construido en la población, y Diego de Sojo y Peñaranda, de

Santiago de Talamanca, en Panamá.

Ya

llegado el Siglo XVII se acentúa su decadencía a la que contribuyó la expulsión

de los moriscos en 1610. Alalpardo también alcanzó el villazgo en 1651,

independizándose de Talamanca.

En el

siglo XVII, la economía de la villa se sustentaba únicamente en la agricultura

y la ganadería, que habían desplazado por completo a las labores de hostelería

derivadas de los desplazamientos por el puente. En esta época, los monjes de la

serrana Cartuja de El Paular (creada en 1390) fundaron un complejo agrario, o

Granja, cuyo edificio principal aún se mantiene en pie, y que fue

enriqueciéndose durante el siglo XVIII.

Durante

los siglos XVII y XVIII las propiedades permanecen concentradas prácticamente

en dos manos, la de los cartujos y la de los Duques de Béjar. A finales del

XVIII se encuentra la siguiente referencia "El

Estado Villa y Jurisdicción de Talamanca, se compone de dichas Villas y

Lugares. Valde Piélagos y Barrio de Campo Albillo, siendo dueño de la Jurisdicción, Señorío

y Vasallaje, Escribanía, Alcabalas y Mostrencos, el Excelentísimo Señor Duque

de Béjar; está situado en el Reinado de Toledo, perteneciente a la Provincia de

Guadalajara, en la Ribera

del Río Jarama, y perteneció a su Excelencia dicho Estado por compra que hizo

en seiscientos y diez mil reales de vellón a que se añadirán diferentes compras

de hacienda raíz, fábricas de obras y otras que en aumento de dicho estado y

por más valor ha hecho su Excelencia. En 1777, la muerte sin

descendientes de Joaquín López de Zúñiga Sotomayor, XII Duque de Béjar hizo que

el título pasara a la familia de los duques de Osuna: los TéllezGirón.

El 3

de mayo de 1801, el rey Carlos IV otorga a Valdepiélagos el título de Villa,

una acción que estuvo apoyada por su dueña, la duquesa de Bejar y Osuna, con el

incentivo en parte de reducir los tributos que se pagaban a Talamanca.

La

invasión de España por las tropas de Napoleón y la Guerra de la Independencia

supusieron cambios importantes en la distribución territorial. Con la

instauración de las Cortes de Cádiz, en 1812, son abolidos los señoríos por

dicha cámara, quedando adscrita Talamanca a la provincia de Guadalajara.

En lo

que respecta al Partido de Alcalá, al que pertenecía hasta entonces Talamanca,

se produjo una división en en tres nuevos partidos que vienen a coincidir con

el antiguo partido alcalaíno, el de Alcalá, el de Almonacid y el de Fuente el

Saz, en el que queda encuadrada Talamanca.

Finalmente,

varias décadas después el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, en el marco

de la reestructuración provincial llevada a cabo por Javier de Burgos,

establece la división provincial tal y como la conocemos hoy. Es en ese momento

cuando Talamanca de Jarama deja de formar parte de la Provincia de Guadalajara

y se integra en la Provincia

de Madrid.

La

decadencia del pueblo se acentuó de nuevo a partir 1835, momento en que se

inició un proceso de secularización como consecuencia de la desamortización de

los bienes eclesiásticos llevada a cabo por Mendizábal. Un hecho de gran

relevancia, pues afectaba 25% del total de la extensión actual del término

municipal de Talamanca. Hasta 1844 no se produce la primera adjudicación de

tres cuartas partes de la propiedad, al Coronel Dionisio Carreño Suero, Marqués

de Noble Afán y Vizconde de Talamanca (muerto poco después y reconocido por ser

el constructor del acueducto de Santiago de Cuba) y a su esposa Mariana de

Mora, entre las fincas adjudicadas se encontraba la extensa y valiosísima Tabla

de la Pesquería

de San Román.

Desde

comienzos del siglo XVIII hasta finales del XIX, se produjo una fuerte

despoblación, proceso que se frenó en el siglo XX gracias a la instalación en

el pueblo de dos fábricas, primeramente de harina y posteriormente de punto, lo

que evitó la emigración de los habitantes hacia los grandes núcleos urbanos.

Tras

la desamortización de Mendizábal el Reino de España invirtió parte de los ingresos

obtenidos en el establecimiento de su primera red de carreteras. Talamanca

quedó desde entonces en las proximidades de la carretera (hoy autovía) de

Burgos, que pasa por localidades del entorno como la vecina El Molar,

Pedrezuela o San Agustín de Guadalix, que tuvieron un desarrollo más importante

a partir de entonces. En cuanto a la red de ferrocarril, careció de ella toda

la zona noroeste de la nueva provincia de Madrid. Talamanca por tanto quedó

bastante al margen del importante impulso centralista que se produjo en torno a

la ciudad de Madrid en el XIX.25

A

principios del siglo XX, la filoxera acabó con las viñas que había en Talamanca

de Jarama. Como consecuencia de ello dejaron de funcionar las diversas bodegas,

incluidas las de la Cartuja,

que quedaron abandonadas o se dedicaron a otros usos.

Por

la moderna desaparición de los archivos históricos Municipales, no hemos

conseguido datos sobre la

Tierra o Alfoz de Talamanca que estimamos abarcaba las aldeas

siguientes: Valdepiélagos, El Espartal, El Vellón, El Molar, Valdetorres ( del

Jarama), Valdeolmos, Alalpardo, Ribatejada y El Casar “de Talamanca”; a los que

habría que añadir algunos repoblados como Campoalbillo y el Coto Redondo (

terreno acotado para particular) de Silillos. Al contrario que Buitrago,

Talamanca es tierra llana, propicia para la agricultura de cereal y huerta ,

preferentemente sobre pastos y bosques, cada vez más “esquilmados”, por lo que la Comunidad de aldeas y

sus lazos de unión se perdieron totalmente.

Y no

ha sido, históricamente, otra causa menor de la decadencia de Talamanca la

presencia cada vez mayor de la

Cartuja del

Paular en la

Villa. En efecto, por el Papa Clemente VII, el del Cisma de

Occidente, s. XIV, había donado a la

Cartuja las “tercias” del Arciprestazgo de Uceda y de las

aldeas del sexmo segoviano de Lozoya, así como dieciséis mil maravedises sobre

las tercias de Talamanca. La cartuja del Paular alcanzó un gran poderío económico

e influencia espiritual que le permitieron, desde muy pronto, fundar o participar

en la fundación de varias cartujas por todo el territorio de la corona de

Castilla, siendo la casa matriz de todas ellas, por ser la primera cartuja en

Castilla, fundada en 1390, cuando ya existían varias en la corona de Aragón:

Tarragona, Gerona, Valencia, Tarrasa y Segorbe.

La

fundación se debió a iniciativa de Enrique II, el de las Mercedes , fundador de

la Casa Real

de Trastámara, como “desagravio” por la forma que subió al trono castellano,

tras una guerra civil y la muerte de su hermanastro don Pedro, y el haber

incendiado ,en la guerra de Francia, otro monasterio de dicha Orden . Pero

quien lo cumplió fue su hijo y sucesor, Juan I de Castilla, el Bueno, en el

lugar señalado por su padre, una pequeña ermita mariana, hoy convertida en

Capilla de Ntra. Sra. de Monserrat.

Aparte

sus grandes posesiones expropiadas a la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia en su

sexmo del Lozoya, incluida la exclusiva de la pesca en todo el curso alto del

río, fue en Talamanca del Jarama donde los monjes del Paular tuvieron mayores

bienes materiales: poseían allí extensas fincas y un amplio conjunto de

edificaciones, graneros y bodegas, capaces de almacenar 80.000 fanegas de trigo

y gran abundancia de vino. Y aún son visibles en la actualidad aunque datan, en

su mayor parte, del siglo XVIII , aunque la propiedad es particular.

Resultado

de esta pujanza es la intervención en la fundación de otras cartujas en

territorios de la corona de León y de Castilla: las Cuevas, de Sevilla (1400);

Aniago, cerca de Valladolid (1441); Miraflores, en Burgos (1442); y en 1515 la

erección y total dotación a sus expensas, tanto materialmente como el personal,

de la de Granada.

Consecuencias

de esta influencia de El Paular es, asímismo, la decadencia progresiva de la

villa de Talamanca y de su Tierra; sin que la desamortización del siglo XIX,

que quitó a los monjes todas sus posesiones, las devolviera a sus más legítimos

dueños: la villa y las aldeas de Talamanca, sino que saliendo a pública subasta

fueron a parar, al igual que los pinares del Paular, a manos del mejor postor …

Pero … y ¿ el Lugar de Valdetorres? … ¿qué fue de

él?, en todo ese Tiempo, se preguntarán los lectores… y atendiendo a su interés,

le adelantamos que lo trataremos en el siguiente capítulo …

¿Dónde se encuentra, o cómo se puede consultar, el documento de 1272, 28 de Noviembre, Talamanca, por el que el Arzobispo de Toledo aprueba las Ordenanzas de la Mesta o Asamblea de Talamanca y su Tierra? Gracias

ResponderEliminarBuenas tardes Jose María

ResponderEliminarEl documento que mencionamos se encuentra custodiado en el Archivo Municipal de Valdetorres de Jarama. En la entrada "Una reunión de la Mesta en Valdetorres" tienes una reproducción de algunas de sus páginas.